企業のセキュリティ対策は、今や事業継続に不可欠な経営課題です。サイバー攻撃は日々巧妙化・悪質化しており、大企業だけでなく中小企業も例外なく標的とされています。

ひとたび情報漏洩やシステム停止といったインシデントが発生すれば、金銭的損失はもちろん、社会的信用の失墜にもつながりかねません。本記事では、実際の被害事例を基に、企業が直面するリスクと具体的なサイバーセキュリティ対策について、技術面と組織面の両方から網羅的に解説します。

企業で実際に起きた情報セキュリティの被害事例

情報セキュリティに関する事故は、対岸の火事ではありません。

国内でも多くの企業が、ウイルス感染や不正アクセスによって深刻な被害を受けています。

これらの事例から学ぶべきは、攻撃による直接的な金銭被害だけでなく、事業停止による機会損失や、顧客からの信用失墜といった二次的な損害がいかに大きいかという点です。自社でも起こりうる脅威として、具体的な被害事例を把握しておく必要があります。

ウイルス感染による機密情報の漏洩

ある製造業の企業では、サーバーがランサムウェアに感染した例が報告されています。

攻撃者はVPN機器の脆弱性を突き、社内ネットワークへ侵入し、サーバー内のデータを次々と暗号化しました。

その結果、生産管理システムや販売管理システムが停止し、工場の操業や製品の出荷が不可能になる事態に陥りました。

犯行グループはデータの復元と引き換えに高額な身代金を要求しましたが、企業は支払いを拒否し、バックアップからの復旧を試みました。

しかし、復旧作業は長期にわたり、事業の正常化までに多大な時間とコストを要しました。

不正アクセスによる顧客データの改ざん

ECサイトを運営する小売業の例では、ウェブアプリケーションの脆弱性を悪用した不正アクセスが発生しました。

攻撃者はSQLインジェクションと呼ばれる手法でデータベースに侵入し、登録されていた多数の顧客情報(氏名、住所、クレジットカード情報など)を窃取し、一部を改ざんしました。

このインシデントにより、同社はサイトの一時閉鎖を余儀なくされ、顧客への謝罪と補償対応に追われました。

事件の公表後、ブランドイメージは大きく損なわれ、顧客離れが深刻化するなど、長期にわたる経営への打撃を受けました。

従業員のミスによる個人情報の流出

あるサービス業の企業では、従業員が顧客へ一斉メールを送信する際に、本来「BCC」で送るべき宛先を誤って「TO」に設定してしまった例があります。

この単純なミスにより、受信者全員のメールアドレスが互いに閲覧できる状態となり、個人情報が流出してしまいました。

意図しないヒューマンエラーが原因ではあるものの、企業は監督官庁への報告と、影響を受けた顧客への個別謝罪を行う必要に迫られました。

この一件は、システム的な対策だけでなく、従業員教育や業務プロセスの見直しがいかに重要であるかを示す教訓となっています。

企業が警戒すべき主な情報セキュリティリスク

企業活動においてインターネットの利用が不可欠となった現代では、サイバー攻撃や内部不正など、情報セキュリティに関する様々なリスクが存在します。

これらの脅威は、外部からの悪意ある攻撃だけでなく、従業員の不注意といった内部要因によっても引き起こされます。

自社がどのようなリスクに晒されているのか、その一覧を正しく把握し、優先順位をつけて対策を講じることが重要です。

コンピュータウイルスやマルウェアの感染

コンピュータウイルスやマルウェアは、企業の情報を盗み出したり、システムを破壊したりする目的で作成された悪意のあるソフトウェアの総称です。

代表的なものに、データを暗号化して身代金を要求する「ランサムウェア」や、PC内の情報を外部に送信する「スパイウェア」があります。

主な感染経路は、不審なメールの添付ファイル、改ざんされたウェブサイトの閲覧、セキュリティ対策が不十分なUSBメモリの使用など多岐にわたります。

インターネットに接続している限り、常にこれらの脅威に晒されていると認識すべきです。

外部からの不正アクセスやサイバー攻撃

攻撃者が企業のサーバーや社内ネットワークに不正に侵入し、データの窃取や改ざん、システムの停止などを狙う行為です。

特定の企業を狙い撃ちにする「標的型攻撃」、サーバーに大量のデータを送りつけてサービスを停止させる「DDoS攻撃(ディードスこうげき)」、IDとパスワードを不正に入手してシステムにログインする「不正ログイン」」など、その手口は多様化しています。特にインターネット上に公開されているウェブサイトやサーバーは、常に世界中からの攻撃対象となっており、脆弱性を放置することは極めて危険です。

適切な防御策を講じなければ、深刻な被害につながります。

内部関係者による意図的な情報持ち出し

企業の従業員や元従業員、業務委託先の担当者など、正規のアクセス権を持つ内部関係者が、悪意を持って機密情報を外部に持ち出すリスクです。

動機は金銭目的や競合他社への転職、会社への不満など様々ですが、内部事情に精通しているため、犯行が発覚しにくいという特徴があります。

顧客リストや製品の設計図、財務情報といった企業の競争力の源泉となるデータが流出すれば、事業に致命的なダメージを与えかねません。

技術的な対策と同時に、入退室管理や防犯カメラの設置、アクセス権限の厳格化といった物理的・組織的な企業のセキュリティ対策も求められます。

操作ミスや設定不備といったヒューマンエラー

悪意がない従業員の不注意によって、情報漏洩やシステム障害が引き起こされるケースも少なくありません。

具体的には、メールの宛先を間違えて顧客情報を漏洩させる「誤送信」、重要なファイルを誤って削除してしまう「誤操作」、クラウドストレージの共有設定を全員に公開にしてしまう「設定不備」などが挙げられます。

誰にでも起こりうるミスであるからこそ、個人の注意に頼るだけでなく、ミスを未然に防ぐための仕組み作りが企業のセキュリティを維持する上で重要になります。

今すぐ始めるべき!企業のセキュリティを高める5つの技術的対策

企業を取り巻くセキュリティリスクに対処するためには、具体的な技術的対策を導入することが不可欠です。

専門的な知識がなくても始められる基本的な対策を確実に実施するだけでも、多くの脅威を防ぐことができます。

特に、ウイルス対策ソフトの導入やソフトウェアのアップデートは、サイバー攻撃から身を守るための第一歩です。

ここでは、企業が優先的に取り組むべき5つの技術的対策を紹介します。

①ウイルス対策ソフトを導入

ウイルス対策ソフトは、マルウェアの感染を未然に防ぎ、万が一感染した場合でも検知・駆除を行うための基本的なセキュリティツールです。

PCやサーバーはもちろん、業務で使用する全ての端末に導入し、常に最新の定義ファイルに更新して運用することが求められます。

法人向けの製品には、各端末の状況を管理者が一元的に把握できる機能や、未知のウイルスを振る舞いから検知する機能などが備わっています。

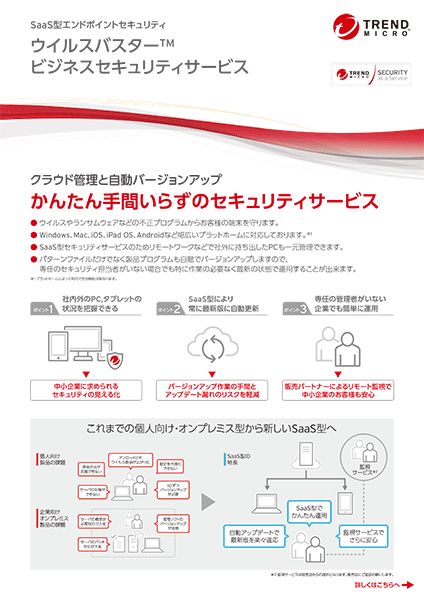

例えば「ウイルスバスタービジネスセキュリティサービス」のようなクラウド型製品は、サーバー管理の手間なく導入でき、中小企業のセキュリティ対策の第一歩として有効です。

ウイルスバスター ビジネスセキュリティサービス

「管理サーバが不要」で手間がかからず、「PC、サーバ、スマートデバイス」の面倒を一手に見ながら、

ウイルス感染・情報漏えいからしっかり守る、親孝行なクラウド型ウイルス対策。

従業員数の増減に合わせてPC1台から手軽に導入でき、全PCのセキュリティを遠隔管理!

中小企業・中堅企業で求められるレベルのセキュリティが自然に備わる製品であり、導入も簡単。

②OSやソフトウェアの脆弱性をなくすためのアップデート

OSやアプリケーションソフトウェアには、セキュリティ上の欠陥である「脆弱性」が見つかることがあります。

攻撃者はこの脆弱性を狙って不正アクセスやウイルス感染を試みるため、ソフトウェアの開発元から提供される修正プログラム(セキュリティパッチ)を速やかに適用し、脆弱性を解消することが極めて重要です。

アップデートを怠り、サポート切れの状態や古いバージョンのソフトウェアを使い続けることは、攻撃者に侵入経路を与えているのと同じです。

サイバーセキュリティの基本として、社内で利用する全てのソフトウェアのバージョンを管理し、常に最新の状態を保つ運用体制を構築してください。

Office 2016・2019のサポート期限は2025年10月!移行策を解説

Office 2016とOffice 2019のサポートが2025年10月に終了する予定です。そこで本記事では、サポート終了によって生じるリスクや影響について分かりやすく解説します。また、Office 2024やMicrosoft 365への移行方法についてもご紹介します。

詳しくはこちら③ヒューマンエラー対策サービスの導入

メールの誤送信やファイルの誤添付といったヒューマンエラーは、個人の注意喚起だけでは完全には防げません。

そのため、人為的なミスをシステムで防止する仕組みの導入が有効です。

例えば、メール送信時に宛先や添付ファイルに間違いがないかポップアップで警告を表示したり、送信を一定時間保留して、その間に取り消せるようにしたりする機能を持つサービスがあります。

メール誤送信対策ソフト「Active!gateSS(アクティブゲートSS)」などを活用すれば、送信前の最終確認を徹底でき、情報漏洩のリスクを大幅に低減させることが可能です。

サイバーセキュリティは、こうした仕組みによる対策が効果的です。

Active! gate SS(アクティブゲート エスエス)

7つの機能でメール・添付ファイル経由の情報漏えいを防ぐクラウド型メール誤送信防止対策サービス。

環境を選ばない使い易さで専門の管理者も必要なく、さまざまな職場でご利用いただけます。

④複雑で推測されにくいパスワードの設定と定期的な変更

安易なパスワードは、不正アクセスの大きな原因となります。

文字数が少なく、辞書にある単語や個人情報から推測できるパスワードは、攻撃者によって容易に特定されてしまいます。

企業のセキュリティ対策として、大文字・小文字・数字・記号を組み合わせた10文字以上の複雑なパスワードを設定するよう、社内ルールを徹底することが必要です。

また、複数のシステムで同じパスワードを使い回すことは絶対に避けるべきです。

パスワード管理ツールを利用したり、定期的にパスワードを変更したりする運用を定めることで、不正ログインのリスクを低減できます。

セキュリティニュースから職場の情報セキュリティにおけるポイントを解説

近年複雑化しているセキュリティ上の脅威への対策は、企業にとって重要な経営課題のひとつです。この記事では、企業の情報セキュリティを担うバックオフィス担当者に向けて、セキュリティ関連のニュースを基に、セキュリティ対策のポイントや、対策の基本について解説します。自社や取引先、顧客を守るための情報を掲載していますので、ぜひ参考にしてください。

詳しくはこちら⑤重要なデータは暗号化して安全に保管する

企業におけるセキュリティ対策として、重要なデータは暗号化して安全に保管することが不可欠です。万が一、不正アクセスやPCの盗難によってデータが第三者の手に渡ったとしても、暗号化されていればその内容を読み取られることを防げます。顧客情報や財務データ、開発情報といった機密性の高いデータは、ファイルやフォルダ単位で暗号化して保存することが推奨されます。また、ノートPCなどの持ち運び可能なデバイスは、デバイス全体を暗号化する機能(BitLockerなど)を有効にしておくことで、紛失時の情報漏洩リスクを大幅に軽減できます。

さらに、企業のセキュリティ対策として、USBメモリの使用はしないよう、社内ルールを明確に定めるのも効果的です。USBメモリは紛失や盗難のリスクが高く、内部不正によるデータ持ち出しや、ウイルス感染の媒介となる危険性があります。 多くの企業がUSBメモリの使用を禁止しており、物理的にUSBポートを塞いだり、セキュリティソフトで制御したりといった対策も有効です。 代替策として、クラウドストレージサービスである「 Dropbox(ドロップボックス)」のようなオンラインストレージの活用が挙げられます。Dropboxはファイル転送時のSSL/TLS暗号化や、保管時のデータ暗号化などのセキュリティ機能を備えており、アクセス制限や共有リンクの期限設定も可能です。 重要データの保管場所と暗号化のルールを明確に定め、Dropboxのような安全性の高いツールを活用することで、情報漏洩のリスクを効果的に低減できます。

ルール作りと教育が鍵!組織全体で取り組むべきセキュリティ対策

高度なセキュリティ製品を導入するだけでは、企業のセキュリティは万全とは言えません。

最終的にシステムを操作するのは「人」であり、従業員一人ひとりのセキュリティ意識の高さが、組織全体の防御力を左右します。

そのため、情報セキュリティに関する明確なルールを定め、それを全従業員に周知徹底するための継続的な教育が不可欠です。

組織的な取り組みを通じて、セキュリティを重視する文化を醸成することが求められます。

従業員へのセキュリティ教育を定期的に実施する

企業のセキュリティを確保するためには、全従業員がセキュリティリスクを正しく認識し、適切な行動をとれるようにする必要があります。

不審なメールの見分け方、安全なパスワードの管理方法、SNS利用時の注意点、社内情報の取り扱いルールなど、具体的な内容について定期的に研修やeラーニングを実施することが有効です。

特に、実際に標的型攻撃メールを模した訓練メールを送信し、開封率などを測定する訓練は、従業員の危機意識を高める上で効果的です。

一度きりではなく、継続的に教育を行うことで、組織全体のセキュリティ意識を高いレベルで維持します。

アクセス権限を役職や業務内容に応じて適切に管理する

従業員には、その業務を遂行する上で必要最小限のデータやシステムへのアクセス権限のみを付与する「最小権限の原則」を徹底することが重要です。

不要な権限を与えないことで、万が一アカウントが乗っ取られた際の被害範囲を限定したり、内部不正による情報持ち出しのリスクを低減したりできます。

人事異動や部署の変更、退職が発生した際には、速やかに権限の見直しを行い、不要になったアカウントは確実に削除する運用フローを確立することが、企業のセキュリティ対策の基本です。

データのバックアップを定期的に行い、復旧手順を確認する

企業のセキュリティ対策として、ランサムウェア攻撃やサーバーの物理的な故障、さらには自然災害など、予測不能な事態により重要なデータが失われるリスクは常に存在します。このような不測の事態に備え、事業継続計画(BCP)の重要な一環として、基幹業務システムや顧客情報、会計データといった重要データのバックアップを定期的に取得することが不可欠です。バックアップデータは、元のデータとは異なる場所、例えばオフラインのストレージや地理的に分散されたクラウド環境などに保管することで、データ損失のリスクを最小限に抑えることが推奨されます。

さらに、単にバックアップを取得するだけでなく、万一の事態に確実にデータを復元できるよう、定期的な復旧テストの実施と、詳細な手順書の整備が企業のセキュリティ対策として極めて重要です。

具体的には、Dropbox自動バックアップ機能のように、主要なクラウドストレージサービスが提供する自動バックアップ機能やバージョン管理機能を活用することで、データの保全性を高めることができます。これらの機能を活用すれば、ファイルが誤って削除されたり、ランサムウェアによって暗号化されたりした場合でも、以前のバージョンに復元することが可能になります。これにより、緊急時でも迅速かつ確実にシステムを復旧させ、事業活動への影響を最小限に抑えることができます。

テレワーク環境におけるセキュリティルールを明確にする

テレワークの普及により、従業員が自宅や外出先など、管理の行き届かない環境で業務を行う機会が増えています。

これにより、オフィス内とは異なるセキュリティリスクが発生するため、専用のルール策定が急務です。

具体的には、VPN接続の義務化、会社が許可していないフリーWi-Fiの使用禁止、業務用PCと私物PCの使い分け、OSやウイルス対策ソフトを常に最新に保つことなどを明確に定め、従業員に遵守させる必要があります。

企業のセキュリティ対策として、安全なテレワーク環境を確保するための指針を示し、周知徹底を図ります。

セキュリティ対策が進まない企業が抱える3つの課題

多くの企業、特に専任の担当者を置くことが難しい小企業などでは、セキュリティ対策の重要性を理解してはいるものの、具体的なアクションに移せていないケースが散見されます。

その背景には、対策の進捗を妨げる共通の課題が存在します。

これらの課題を客観的に把握し、自社の状況と照らし合わせることが、効果的な対策を推進するための第一歩となります。

対策の範囲や基準がわからず後回しにしてしまう

企業が直面するセキュリティ対策は、ウイルス感染や不正アクセス、従業員教育といった多岐にわたる領域を網羅しており、どこから着手すべきか、その全体像を把握することが非常に困難であると認識されています。多くの企業が、自社が保有する情報資産の価値や、それらがどの場所に保管されているかを正確に把握できていないため、具体的に「何を」「どのように」守るべきかが曖昧な状態にあります。さらに、業界標準や各種法令によって求められるセキュリティレベルがどの程度なのかという明確な基準も不明確なことが多く、これにより具体的な目標設定が困難となりがちです。

こうした状況が重なり、「セキュリティ対策は重要だと理解はしているが、今は目の前の業務を優先し、後で改めて検討しよう」という形で、対策が先送りされてしまう傾向が見られます。しかし、サイバー攻撃は常に進化しており、ひとたび重大なセキュリティインシデントが発生すれば、企業に計り知れない損害を与える可能性があります。何か問題が起きてからでは遅いため、今すぐ対策を始めることが不可欠です。具体的な対策として、まずは自社の情報資産を明確にし、優先順位を付けて取り組むことが重要だと言えます。

専門知識を持つ担当者が社内にいない

特に中小企業や小規模企業では、情報システム担当者が総務や経理など他の業務と兼任しているケースが多く、セキュリティに関する専門知識を十分に習得する時間を確保できないのが現状です。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が2025年2月14日に公開した「2024年度中小企業等実態調査結果」速報版によると、中小企業の約7割が「情報セキュリティ対策を組織的に行っていない」と回答しており、専門知識を持つ担当者が社内にいないことや組織的な対策が不足していることは大きな課題です。 サイバー攻撃の手法は常に進化しており、それに対応するセキュリティ製品も複雑化しているため、兼任担当者だけで最新の脅威動向を追い、自社に最適な対策を選定・運用していくことには限界があります。

例えば、ランサムウェアのような高度な攻撃手法は、従来のウイルス対策だけでは対応が難しく、専門的な知識がなければ適切な初動対応や復旧計画を立てることができません。インシデントが発生した際に、原因調査や復旧を自社だけで行うことができず、対応が遅れて被害が拡大してしまうリスクも抱えています。このような状況で自社だけでの対策が「わからない」と感じる場合は、常に自動的に最新の脅威対策ができるクラウド型のサービスを導入する、もしくは外部の専門家やサービスに頼ることも有効な選択肢です。例えば、ビズらくのような様々な種類の企業向けITサービスを提供するプラットフォームへ相談することで、適切なアドバイスや支援を受けることができます。

費用対効果が見えにくく投資を躊躇してしまう

セキュリティ対策は、目に見える売上増加に直接貢献する投資とは異なり、事故や被害を未然に防ぐ「守りの投資」であるため、その効果を金額で明確に示すことが難しいという特性を持っています。例えば、データ漏洩によって企業が支払う賠償金や、システム停止による事業機会損失額は、実際に被害が発生しなければ具体的に算出できません。経営陣から「どれくらいの費用を投じれば、どれくらいの損害リスクを低減できるのか」という費用対効果を問われた際に、具体的な数値を提示しにくいことが、セキュリティ投資の優先順位が低くなる一因です。結果として、セキュリティ対策の重要性を認識しつつも、新製品開発やマーケティング活動といった、事業の成長に直結する投資が優先され、セキュリティ対策への予算確保が後回しにされてしまう傾向が見られます。しかし、経済産業省が発表した「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」でも指摘されているように、経営者自身がサイバーリスクを正しく認識し、セキュリティ対策を経営戦略の重要な要素として位置づけることが不可欠です。インシデント発生後の対応コストやブランドイメージの毀損を考慮すれば、事前の対策投資は決して無駄ではなく、むしろ企業価値を守るための必須経費と捉えるべきです。

まとめ

現代社会において、企業のセキュリティ対策は単なるIT部門の業務に留まらず、企業の存続そのものを左右するほど重要な経営課題となっています。サイバー攻撃は日々巧妙化し、企業規模の大小を問わず、あらゆる組織がその標的となりえます。実際に、一度インシデントが発生すれば、直接的な金銭的被害はもちろんのこと、顧客や取引先からの信用失墜という、回復が極めて困難なダメージを受けることになるでしょう。信頼関係は一度失われると、取り戻すまでに多大な時間とコストを要し、最悪の場合、事業継続が困難になるケースも少なくありません。

本記事で解説した技術的な対策と組織的な対策は、企業が取り組むべき基本的な事項です。例えば、「ウイルスバスター ビジネスセキュリティサービス」のようなウイルス対策ソフトの導入や、メール誤送信対策ソフト「Active! gate SS(アクティブゲート

ss)」のようなヒューマンエラー対策は、情報漏洩やシステム障害のリスクを低減するために不可欠です。

これらの対策は、何かあってからでは遅いという認識のもと、緊急性の高い課題として取り組む重要性があります。多くの企業がセキュリティ対策を後回しにしがちですが、サイバー攻撃は待ってはくれません。 自社の情報資産に対するリスクを認識したらすぐに対策を講じる必要があります。計画的に対策を実行に移すことで、企業は予期せぬ脅威から自社を守り、事業の継続性を確保できるのです。

.png)